Coworking auf dem Land

Das vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg und der EU kofinanzierten Förderprojekt Zukunft.Raum.Schwarzwald hat sich zum Ziel gesetzt, ein Innovationsnetzwerk vom Norden der Ortenau bis zur Schweizer Grenze bis Mitte 2028 aufzubauen. Die Unternehmen aus Südbaden werden dabei unterstützt, ihre Innovations- und Digitalisierungsfähigkeit zu erhöhen und ihre Nachhaltigkeitsstrategie sowie -maßnahmen zu überdenken.

Um den Austausch zu fördern, sind 17 Coworking-Spaces bzw. Innovation-Hubs sogenannte Zukunft.Räume Teil des Projekts, um den Wissenstransfer vor Ort zu fördern. Dafür werden teils bestehende Räumlichkeiten erneuert und noch nicht bestehende von Grund auf neu gedacht. Dort werden neben Fach- und Netzwerkveranstaltungen auch der kontinuierliche Austausch von Ideen, Problemen und Lösungen in den Vordergrund gestellt.

Mit Leben füllen

Wie Coworking aussehen kann, wissen Sie von STREIT durch Ihre zahlreichen Projekte wie der Lokhalle in Freiburg oder dem Schlachthof in Villingen-Schwenningen bestimmt schon bestens. Grundsätzlich geht es in solchen Räumen darum, Menschen die Möglichkeit zu geben, möglichst wohnortnah und losgelöst vom Firmensitz oder von zu Hause aus zu arbeiten. Ein stetig wechselnder Austausch der Mietenden verändert zwangsläufig das soziale Umfeld der Gemeinschaft und lassen Ideen nur so sprudeln.

Damit sich möglichst viele Personen in einem Coworking-Space einmieten, sollten die Eintrittsbarrieren für sie möglichst niedrig sein. Dies umfasst neben einer zeitlichen Mindestmietdauer von einzelnen Stunden bis hin zu mehreren Monaten auch eine einfache Buchung. Langfristiges Ziel des Projektes ist es, alle Räume miteinander zu vernetzen, sodass eine interessierte Unternehmerin in Haslach ihren Arbeitsplatz ebenso einfach in Grenzach-Wyhlen buchen kann.

Das Ganze muss mit Leben gefüllt werden. Dazu bieten Vernetzungs- und Fachformate die Möglichkeit, sich mit Menschen in ähnlichen Situationen auszutauschen, zu diskutieren, Kooperationen einzugehen und sich gegenseitig zu unterstützen. Unternehmen erhalten durch die Zukunft.Räume einen physischen Ort, an dem sie neue Arbeitsmethoden lernen und leben können. Inwieweit dieses Angebot genutzt wird, bleibt den Innovationsverantwortlichen in den Unternehmen überlassen. Laut IHK-Umfrage vom Dezember 2022 sind dies mit 89,5 Prozent die geschäftsführenden Personen.

Insbesondere im Schwarzwald und seinen Tälern bietet die Form des Workation (= Work und Vacation) eine Möglichkeit, den Urlaub mit der Familie zu verlängern und gleichzeitig in einem Coworking-Space zu arbeiten. Dafür sind allerdings eine notwendige Infrastruktur und Kooperationspartnerschaften mit Hotels, Pensionen oder Jugendherbergen Voraussetzung. Der Fokus liegt bei dieser Art der Nutzung weniger beim Netzwerk, sondern eher bei der professionellen Arbeitsumgebung und flexiblen Buchungsoptionen wie einem Stundentakt. Um langfristig die Kosten zu decken, werden in der Nebensaison lokale Mietende benötigt, deren Anreiz günstigere Dauermieten sind. In Haslach im Kinzigtal ist eine solche Kooperation in Planung, und in Hinterzarten wird dieser Service bereits von einem Hotel ohne Hub-Struktur im Hintergrund angeboten. Für die Gemeinde selbst bietet das Projekt die Möglichkeit, alte oder leerstehende Gebäude wieder zu nutzen.

Angebot für die Unternehmen

Mithilfe von Methoden aus dem Innovationsmanagement und Formaten wie bspw. Fach- und Netzwerkveranstaltungen in den Zukunft-Räumen sollen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen gefördert werden. Im Rahmen dieser Aktivitäten sollen die Unternehmen zudem Kontakte aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik knüpfen. Damit die südbadischen Unternehmen ihre Strategie hinsichtlich Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit mit wissenschaftlich anerkannten Methoden reflektieren und gegebenenfalls überarbeiten können, beinhaltet das Förderprogramm auch mit 54,5 Prozent bezuschusste Workshops wie z.B. Ideenlabore und Potenzialanalysen. Diese Leistungen wurden nach einer europaweiten Ausschreibung an die BadenCampus GmbH & Co. KG in Breisach am Rhein, Klimapartner Oberrhein und die Grünhof GmbH jeweils in Freiburg vergeben.

Nebenbei dienen die Zukunft.Räume zur Bindung von den Angestellten. Wenn für die Mitarbeitenden ein Coworking-Space näher als die Arbeitsstelle ist, reduziert sich die Pendelzeit. Das sorgt auch für weniger Stress und eine geringere Belastung des Haushaltsbudgets und führt zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Bei Beschäftigten, die mit ihrer Familie oder anderen Personen in einem Haushalt leben und von zu Hause aus arbeiten, besteht ein gewisses Konfliktpotenzial zwischen dem privaten Umfeld und der Arbeitsweise, welches vereinzelt zu Aufmerksamkeitsproblemen und Stressempfinden führt. Im Vergleich zum Homeoffice werden die Risiken einer verminderten Produktivität durch mögliche Unterbrechungen oder schlechte Qualität der Büroausstattung vermieden. Gleichzeitig wird durch die Einbindung eines professionellen Dienstleisters die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen effektiver und konfliktfreier gewährleistet als bei Arbeitsplätzen, die in Privatwohnungen eingerichtet sind. Denn die Betreibenden von Zukunft.Räume unterliegen beim Arbeitsschutz prinzipiell denselben Anforderungen wie der arbeitgebende Betrieb selbst.

Darüber hinaus bringt ein Hub Menschen zusammen, die eine Denkweise des Fortschritts, der ergebnisorientierten Projektentwicklung und der unternehmerischen Ziele teilen. Sie bilden eine soziale Gemeinschaft, die Ideen austauscht und sich gegenseitig inspiriert. Daher wird angenommen, dass Coworking Spaces zu mehr Innovation führen.

Exkurs: Offener Wissensaustausch

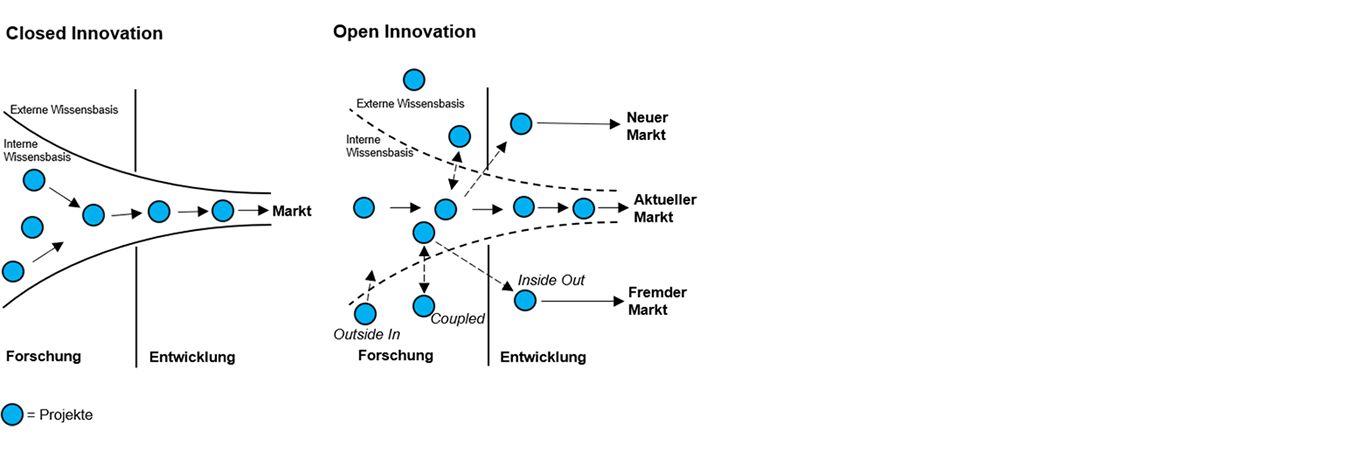

Wie in Abb. 2 dargestellt, nutzen Unternehmen beim „Closed Innovation“-Ansatz ihre interne Wissensbasis, um Projekte von der Forschung zur Entwicklung und anschließend auf den Markt zu bringen. Dieser Prozess verläuft im „Closed Innovation“-Modell nahezu linear und trichterförmig. Durch diese Form gelangen nur noch wenige Ideen auf den Markt, da nur wenige zur Weiterentwicklung ausgewählt werden. Die externe Wissensbasis wird dabei nicht berücksichtigt. Anders verhält es sich bei dem in der Wissenschaft als „Open Innovation“ bezeichneten Ansatz. Hier werden sowohl Projekte aus der internen als auch der externen Wissensbasis genutzt. Der Prozess kann wie bei der „Closed Innovation“ linear innerhalb des Unternehmens ablaufen, aber auch mehrdimensional von außen beeinflusst werden. Dadurch lassen sich Ideen und Projekte an extern verkaufen, die intern gestoppt wurden oder intern einen finalisierten Zustand erreicht haben. Zentral für das eigene Unternehmen ist nun die Möglichkeit, Projekte auf neuen oder branchenfremden Märkten zu etablieren. Bei der Vermittlung zu Kooperationspartnern unterstützen Organisationen wie die IHK.

Wer betreibt einen Zukunft.Raum?

Ganz unterschiedlich, teils Gemeinden, teils Unternehmen wie z.B. ein Ingenieurbüro. Die Betreibenden haben sich zu Beginn der Ausschreibungsphase beworben und werden mit Machbarkeitsstudien unterstützt. Für den Fall, dass ein Standort abspringt oder sich zurückzieht, gibt es eine Warteliste mit weiteren möglichen Standorten. Alle zielen mit ihrem Angebot auf positive externe Effekte ab, die sich auf die gesellschaftliche oder wirtschaftliche Ebene ihrer Region auswirken. Die Betreiberstruktur kann, muss aber nicht öffentlich gefördert werden.

In der Regel sind diese Zukunft.Räume profitorientiert: Die Arbeitsplätze werden von Betreibenden gegen Entgelt zeitweise zur Verfügung gestellt. Diese haben das Ziel, mittel- bis langfristig kostendeckend zu agieren. Je nach historischer Branchenzusammensetzung werden gewisse Spezialisierungen wie Medientechnik, Softwareentwicklung oder Ingenieurwesen von dem Kontext vorgegeben. Im Laufe der Zeit besteht die Möglichkeit, diese zu ändern. Je nach Fokussetzung in einem Coworking Space werden technische Maschinen wie bspw. 3D-Drucker mitangeboten und genutzt.

Rolle von STREIT

Für die Neu- und Weiterentwicklung der Zukunft.Räume ist fachliche Expertise gefragt. Hierbei wird das Projektteam Zukunft.Raum.Schwarzwald tatkräftig von Clemens Imberi und Ralf Dirr unterstützt. Mit ihrer Beratung zu Möblierung und technischer Ausstattung entstehen so an jedem Standort individuell gestaltete Arbeitsräume, die für Coworking und Veranstaltungen genutzt werden können - auch auf dem Land.

Bei Fragen zu dem Thema, zu Zukunft.Raum.Schwarzwald oder den geförderten Workshops können Sie sich gerne unter folgenden Kontaktdaten an Michael Löffler wenden: 0761 3858 264 | michael.loeffler@zukunft-raum-schwarzwald.de

April 2023